BLOG

ブログ2025.03.10

【CEOインタビューvol.6】企業バリューのつくり方

- #ci-vi-development

- #branding

- #new-business-product-development

「伝え方を変えれば、世界は変えられる。」

情熱を持って取り組んでいる仕事が、なかなか 世の中に伝わらない。人を幸せにし、世の中を良くするために生まれたサービスやプロダクトが、日の目を見ないまま消えていく。そんな現状を変え、もっと世の中の素晴らしい夢や情熱が続く世界へ。私たちは、世の中のあらゆる “伝え方”を変える事で、世界をよりよく変えていく 。

こうした思いから、「伝え方」を革新し、より良い未来を創ることを目指すコミュニケーションテックカンパニー「NOBU Planning(ノブプランニング)」を率いる鈴木宣彦が、大手広告代理店での豊富な経験とスタートアップ経営の知見を活かし、広告クリエイティブに関する多様なテーマに応えるインタビュー企画「CEOインタビュー 」。

第6回のテーマは “企業バリューのつくり方 ” についてです。単独で語られることの少ないバリューを深掘りし、バリューが企業にもたらす影響について、大手広告代理店出身コピーライターのノブプランニングCEO 鈴木が、わかりやすく解説します。

〈聞き手=田上紗羅(NOBU Planning)〉

田上:ミッション、ビジョン、バリューの違いについて教えてください

鈴木:ミッションはその企業が「なぜ存在しているのか」という、原点に近い部分です。ミッションはまさに「過去」の話、ビジョンは、「未来」についてです。企業が成長してどんな世界を作り出すのか、その理想的な未来の姿を描き、目標になります。ビジョンを明確に描けると、進むべき方向がクリアになり、次に目指すべき具体的なゴールが自然に見えてきます。ミッションが出発点、ビジョンがゴールだとすると、バリューはその間をつなぐ道しるべですね。

田上:「バリュー」は具体的にどのように決めたらいいか、教えてください。

鈴木:基本的にはまずミッションとビジョンが決まっていることが前提です。この2つが「スタート地点」と「ゴール地点」にあたりますので、ここが明確だと、ゴールに向かうために「今何をすべきか」という行動が見えてきます。

田上:なるほど、スタートとゴールが決まっていることで、その間の行動が見えてくるわけですね。具体的にはどういう形で考えればいいのでしょうか?

鈴木:例えば、東京から北海道に行くとしましょう。目標が「北海道に行くこと」だとしたら、北に進むのは当然ですよね。だから、「北に向かう」という行動は必須で、それがルールになります。一方で、「南に行く」というのは目標に反するので、その行動は排除されるわけです。このように、ゴールに向かうために推奨される行動を「バリュー」として設定するイメージです。

田上:その「バリュー」は、社員全員で話し合って決めるものなのでしょうか?

鈴木:それも一つの方法ですが、基本的には創業者や経営者が決める方が良いと思っています。理由としては、バリューは「ゴールに向かうために最も評価されるべき行動」を示すものであり、その方針は経営者が一番理解しているべきだからです。ただ、最終的に決める際には、経営層全体でチェックすることも大切です。

田上:なるほど。でも、全員で決めたほうが納得感が得られるのではないでしょうか

鈴木:そういう意見も確かにあります。ただ、注意すべきポイントが一つあります。それは「経営者や創業者自身ができないことをバリューにしない」ということです。例えば、泳げない経営者が「泳いで目的地に行こう」というルールを作ってしまったら、他の人がそれを見て「でも経営者自身が泳げていないじゃないか」と感じてしまいますよね。これでは、組織の一体感が崩れてしまいます。

田上:確かに。経営者が率先して見本を示せる内容でないと、説得力に欠けますね。

鈴木:そうなんです。だから、バリューを設定する際には「経営者自身が実践できるかどうか」「その行動が全員にとって実現可能か」という観点を重視する必要があります。そして、実際にそのバリューが守られることで、組織全体がゴールに向かって強く、早く進むことができます。

田上:そのバリューが現実的で、組織全体が共感できるものだと、より強い指針になるわけですね。

鈴木:その通りです。現実的で、誰もが実行できることを明確にするのが、強い組織を作るための第一歩だと思います。

田上:すごくわかりやすかったです! ありがとうございます!

田上:バリューの具体例について教えていただけると、さらにイメージがつきやすくなると思うので、ぜひ教えてください。

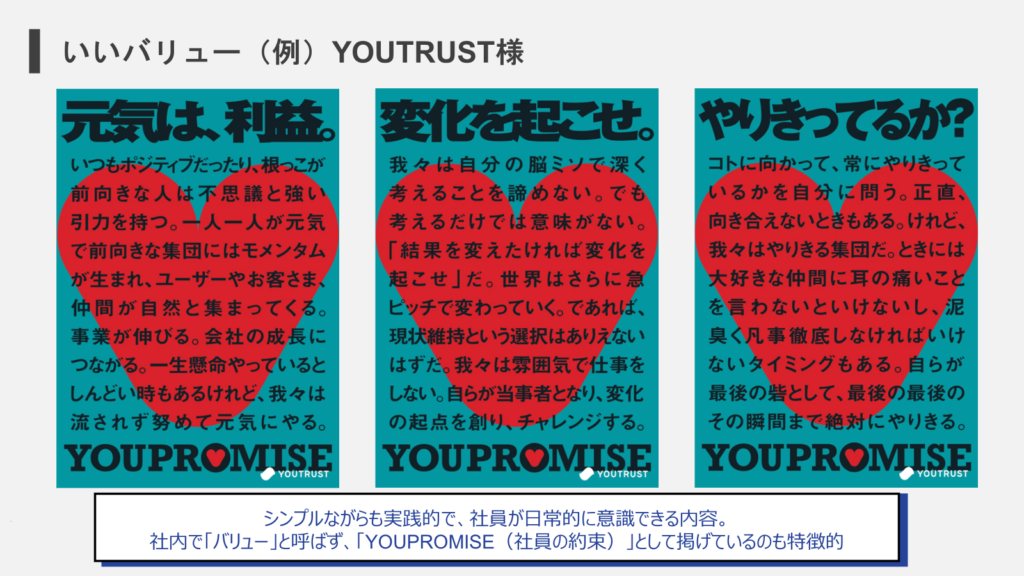

鈴木:僕自身が書いたわけではないんですが、すごくいいなと思うバリューを掲げている会社があります。例えば、「YOUTRUST(ユートラスト)」さんという会社なんですが、そこでは3つのバリューを掲げています。

田上:どんな内容なんでしょう?

鈴木:1つ目が「元気は利益」。2つ目が「変化を起こせ」。3つ目が「やり切ってるか?」というものです。それぞれが非常にシンプルでありながら、実践的な内容ですよね。

田上: 確かに印象的ですね。「元気は利益」というのは特にユニークですね。

鈴木:そうなんです。これを掲げられる背景には、経営者の方ご自身が常に笑顔で元気いっぱいである、ということが大きいと思っています。代表の方がいつも笑顔でいらっしゃるので、そういう姿が組織全体にポジティブな影響を与えているんですよね。

田上:なるほど。「変化を起こせ」とか「やり切ってるか?」も気になりますね。。

鈴木: 「変化を起こせ」は、チャレンジ精神を大事にすることを指していて、組織全体がその方向に向かうようにコミットしているそうです。そして「やり切ってるか?」は、最後まで結果を出すことに向き合い続ける姿勢を問いかける内容になっています。特に、「疑問形」であることがポイントで、自問自答する形が社員の行動を後押しするんですよね。

鈴木:YOUTRUST(ユートラスト)さんでは、「バリュー」と呼ばずに「ユープロミス」と名付けているそうです。つまり「YOUTRUSTの約束」として、社員同士が共通の指針として持つものになっています。そして、それをポスターのように壁に掲示したり、日常的に目にする形で意識づけているそうです。こういった徹底した取り組みが、組織の一体感や行動力を強化しているんでしょうね。

田上:すごくわかりやすいですし、具体的な事例があるとイメージしやすいです!ありがとうございました。

田上:バリューを設定する際の注意点について教えていただけますか?

田上:なるほど。「できないことを設定しない」というのは、具体的にはどのような意味合いですか?

鈴木:組織やメンバーが実現可能な見込みが全くないことを掲げるのは避けるべきです。掲げるからには、少なくとも全員が「これならやれる」と思える内容である必要があります。逆に、現実離れしたことを掲げてしまうと、達成できないことがストレスになったり、バリュー自体が形骸化してしまう恐れがあります。

田上:それだと逆効果になる可能性もありますね。シンプルなようで、とても大事なポイントですね!

鈴木:そうなんです。実現可能性を大事にすることで、バリューがより現場に根付いていきます。

田上:定めたバリューは、企業文化にどのように影響するのでしょうか?

鈴木:バリューがしっかり浸透すれば、それ自体が企業文化に深く影響を与えます。企業文化というのは、社員がどういった行動をとるか、どんな価値観を共有するかによって作られていくものですから、バリューはその基盤となるものです。

田上:なるほど、バリューが浸透することで企業文化が形成されるんですね。

鈴木:そうですね。たとえば、行動規範としてバリューを設定し、それを日々の業務で実践していけば、理想のチームや組織、会社へと近づくことができます。だから、バリューそのものが企業文化を反映する形に設定するのが良いと思います。

田上:バリューと企業文化は一体的にあるべきですね。ありがとうございました!

株式会社NOBU Planningは、TVCM制作と経営者の想いを言語化するコピーライティングを中心に、革新的な広告表現やコアアイデアの企画提案、ブランディング戦略の立案を行っています。また、スタートアップやベンチャー企業、中小企業向けに、月額制サブスクリプション型サービス「KOTODAMA-コトダマ-」を提供し、企業のパートナーとして、事業ワードの策定 / コピーライティングや、WEBムービー制作を安価にサポートしています。

創業者で代表取締役社長CEOの鈴木は、株式会社電通にてコピーライター、CMプランナー、デジタルプランナー、ビジネスプロデューサーを歴任してきました。現在は自身も起業してスタートアップビジネスを立ち上げて事業会社を経営しており、経営視点を取り入れたクリエイティブ提案が可能です。お気軽にお問い合わせください。