BLOG

ブログ2025.03.15

【CEOインタビューvol.7】定めたミッション、ビジョン、バリューをメンバーへ浸透させるポイントとは?

- #ci-vi-development

- #copywriting

- #branding

- #new-business-product-development

「伝え方を変えれば、世界は変えられる。」

情熱を持って取り組んでいる仕事が、なかなか 世の中に伝わらない。人を幸せにし、世の中を良くするために生まれたサービスやプロダクトが、日の目を見ないまま消えていく。そんな現状を変え、もっと世の中の素晴らしい夢や情熱が続く世界へ。私たちは、世の中のあらゆる “伝え方”を変える事で、世界をよりよく変えていく 。

こうした思いから、「伝え方」を革新し、より良い未来を創ることを目指すコミュニケーションテックカンパニー「NOBU Planning(ノブプランニング)」を率いる鈴木宣彦が、大手広告代理店での豊富な経験とスタートアップ経営の知見を活かし、広告クリエイティブに関する多様なテーマに応えるインタビュー企画「CEOインタビュー 」。

第7回のテーマは “定めたミッション、ビジョン、バリューを浸透させるポイント ” についてです。せっかく定めたMVV(ミッション、ビジョン、バリュー)です。どのようにメンバーへ浸透させたらよいか、そのポイントを大手広告代理店出身コピーライターのノブプランニングCEO 鈴木が、わかりやすく解説します。

〈聞き手=田上紗羅(NOBU Planning)〉

田上:事業立ち上げからその会社にいる人や、転職して入社された人など、様々なバックグラウンドがある中で全員が同じ方向に向かっていけるよう、工夫する点があれば教えてください。

鈴木:まず大事なのは、会社の歴史=社史を振り返り、共有することです。創業者がどんな思いで会社を立ち上げたのか、その背景や経緯を知ることが重要です。自分たちの会社がどのように始まり、どんな価値を提供しようとしているのかを改めて確認することが、ミッションを決める上での基本となります。特に大企業の場合、創業者の思いや、初期の理念がどんどん薄れていってしまうことがあります。そのため、創業者の意図や企業が目指した初期の目標をしっかり振り返ることが大切です。ビジョンに関しては未来像をみんなで合議して描いていくのもいいと思います。

田上:ビジョンはみんなで未来を描いていくということですね。それが一人ひとりの力になり、会社全体が同じ方向を向くためには、やっぱり「ミッション」がまずは重要なんですね。

鈴木:そうです。その通りです。ミッションは「探してくる」作業。ビジョンは「みんなで想像する」作業。

田上:できるだけみんなで意識を揃えるために、ビジョンでは数値を掲げてもよいでしょうか。

鈴木:数値を掲げてもいいけれど、そのビジョンがワクワクするのかという観点は大事です。

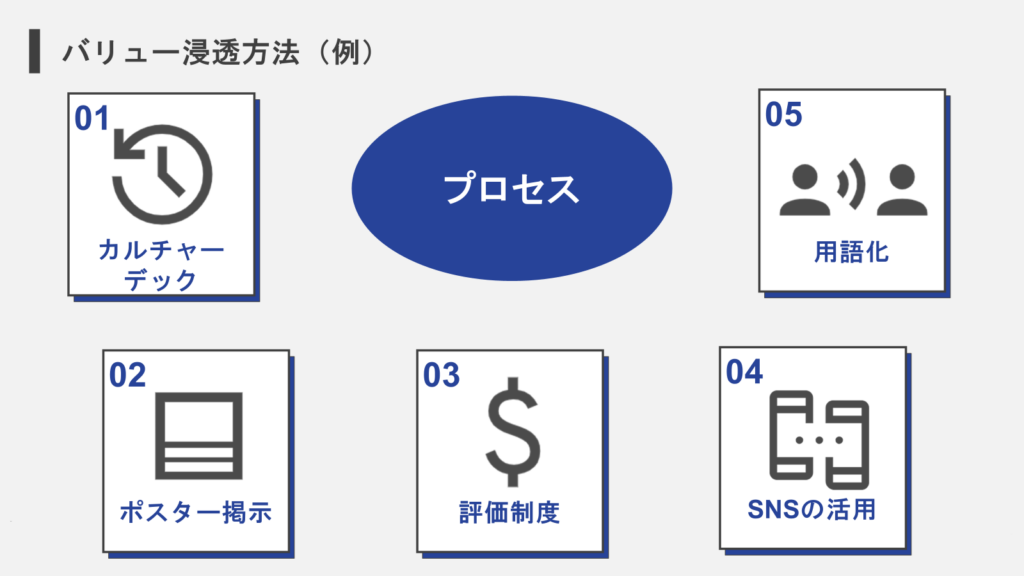

鈴木:はい、いくつか方法はあると思います。例えば、中途で入ってきた人たちに、社内のカルチャーやミッションを伝えるためにNotion(ノーション)や社内掲示板を使って、カルチャーデックというものを作るのが良いかもしれません。これは、会社のカルチャーやミッション、バリューを簡潔にまとめた説明資料です。こういった資料を用意している会社は素晴らしいと思いますね。こうしたものがあれば、メンバーが会社の方向性を理解しやすくなると思います。

田上:なるほど、社内掲示板やカルチャーデックを使うのは効果的ですね。その他に、浸透させるための方法はありますか?

鈴木:他にも、例えば社内の目立つ場所にミッションやバリューを掲示するという方法もあります。YOUTRUST(ユートラスト)さんのように、社内の壁にミッションやバリューをポスターとして貼るのも一つの方法です。また、全社定例のミーティングで社長が毎回そのメッセージを発信・共有することも有効です。

田上:定例ミーティングで繰り返し伝えるという方法ですね。具体的にバリューをどのように現場に落とし込んでいるのでしょうか?

鈴木:例えば、「今月のバリュー」を体現した社員を社内で表彰する仕組みを作ることも有効です。サイバーエージェントのような会社では、表彰パーティーや「ベストバリューアワード」などを開催しています。バリューを最も体現した社員を表彰し、その重要性を感じてもらうことができます。さらに、社員同士がバリューを認識しやすくするために、Slack(スラック)の自作のスタンプを使って、良い行動を示した社員にスタンプを送ることで、バリューを浸透させる方法もあります。

田上:社内での表彰やスタンプを活用することで、メンバー間での意識が高まりますね。

鈴木:その通りです。こういった方法を地道に続けることで、バリューが浸透していくと思います。そして、場合によっては評価制度にもバリューの達成度が反映されることもあります。例えば、評価時に「このバリューを全然体現できていない」といったフィードバックをすることもできます。逆に、バリューをよく体現している社員にはプラスの評価がされる仕組みです。

田上:評価制度と連動させるのは、モチベーションアップにもつながりそうですね。

鈴木:そうですね、評価と連動することで、社員は実際に自分の行動が会社の業績やカルチャー醸成にどれだけ寄与しているのかを実感できると思います。こういった仕組みがうまく機能すれば、会社全体でバリューが浸透し、良い結果を生むと思います。

田上:ありがとうございます。非常に参考になりました。

田上:「ミッション、ビジョン、バリューを日常業務にどう組み込むかという点で、実践的なアプローチについてお聞かせいただけますか?」

鈴木:「定例会などで毎回ミッションやビジョンを見直す時間を設けて、意識的に振り返ることも有効だと思います。

また、例えば、会社のバリューに『思いやりの心』がある場合、そのバリューをお客様向けの提案資料に反映させているか確認をすることができます。『この資料は思いやりの心が足りていない』とか、『このページは思いやりが溢れている』といったような形で具体的なフィードバックが可能です。」

田上:「それを社内で使う言葉として定着させていくということですね。」

鈴木:「そうですね、バリューに基づいて評価するためには、社内で使う言葉をそのMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)に合わせていくことが大切です。これがうまくできている企業はすごいなと思います。」

田上:「ミッション、ビジョン、バリューが社員に浸透しているかは、どのように評価したら良いのでしょうか?」

鈴木:「そうですね、さっきの社内用語化の話に似ていますが、日常的に現場の人たちがその言葉を使うかどうかが一つの指標ですね。簡単な話で言うと、バリューを言ってみてくださいと質問してみるのも一つかもしれません。YOUTRUSTさんの例だと客観的にメンバーを見て、例えば「元気は利益」が現れている時にバリューが浸透しているなと感じますね。

田上: ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を見直すタイミングや方法について教えていただけますか?

鈴木:組織の体制が変わったり、人が増えたりすると、見直しのタイミングかもしれませんね。例えば、3人、10人、30人、100人、300人、1000人と人数が増えていくと、だんだんバラバラになってきたと感じることもあります。それに合わせて、もう一度見直す必要が出てきます。。

田上:そうですね、組織が大きくなると、どうしても一体感を保つのが難しくなりますよね。

鈴木:そうです。あと、周年のタイミングや、社長や代表者が交代するタイミングも見直しの良いタイミングですね。あとは新商品を出すタイミングや、新しい事業を展開する時にも、MVVを再評価する必要があるかもしれません。

田上:なるほど、ビジネスの大きな変化の際にも見直しが重要なんですね。

鈴木:会社が設定したビジョンがもう達成されてしまったと感じたときも、次のビジョンを設定するタイミングですね。例えば、「ネットバンクを当たり前にする」というビジョンを設定していたとして、それが実現したら、次に進むためにはまた新しいビジョンを考える必要があります。

田上:それが現実になったら、次はどこに進むのかを考えないといけませんね。

鈴木:そうですね。だから、そういったタイミングでMVVを見直して、次のステップに進むための方向性を明確にすることが大事です。

田上:ありがとうございます。すごく分かりやすかったです。

株式会社NOBU Planningは、TVCM制作と経営者の想いを言語化するコピーライティングを中心に、革新的な広告表現やコアアイデアの企画提案、ブランディング戦略の立案を行っています。また、スタートアップやベンチャー企業、中小企業向けに、月額制サブスクリプション型サービス「KOTODAMA-コトダマ-」を提供し、企業のパートナーとして、事業ワードの策定 / コピーライティングや、WEBムービー制作を安価にサポートしています。

創業者で代表取締役社長CEOの鈴木は、株式会社電通にてコピーライター、CMプランナー、デジタルプランナー、ビジネスプロデューサーを歴任してきました。現在は自身も起業してスタートアップビジネスを立ち上げて事業会社を経営しており、経営視点を取り入れたクリエイティブ提案が可能です。お気軽にお問い合わせください。